Introducción: el espejismo del VO2 y la velocidad aeróbica máxima en entornos intermitentes

La ciencia del entrenamiento deportivo ha sido, durante años, el escenario de un conflicto latente entre la fisiología clásica y la complejidad contextual del rendimiento en deportes de conjunto. El concepto de Velocidad Aeróbica Máxima (VAM), ampliamente difundido desde la década del 2000, se presenta como una métrica atractiva por su sensibilidad para “capturar” varios constructos fisiológicos y biomecánicos como el consumo máximo de oxígeno (VO2), economía de movimiento y velocidad crítica. Pero esa misma elegancia y simplicidad numérica ha llevado a una sobre generalización de su aplicación. En deportes como atletismo de medio fondo, triatlón o ciclismo, la VAM cumple un rol indiscutible como indicador clave de rendimiento y herramienta de programación. El problema surge cuando ese modelo se traslada, sin adaptación, a entornos intermitentes, impredecibles y multidimensionales como el fútbol o el rugby.

Este desplazamiento conceptual encuentra justificación parcial en investigaciones recientes como la de Arslan et al. (2024), quien en su revisión sistemática y metaanálisis (PMID: 40356566) concluye que la VAM predice mejor que el VO2max el “rendimiento” en test de campo intermitentes. Si bien esto es cierto en términos metodológicos y estadísticos, su extrapolación a deportes colectivos ignora una variable clave: el contexto de aplicación. El rendimiento en estos deportes no se define por la capacidad de generar esfuerzos o sostenerlos en este dominio de intensidad, sino por la capacidad de ejecutar acciones de alta intensidad en momentos críticos y repetirlos. Y en ese escenario, la VAM pierde centralidad como KPI y se convierte en un indicador irrelevante.

Esta entrada propone una revisión crítica del uso de la VAM en deportes de conjunto, apoyándose en la literatura científica pero también en la experiencia de campo, y plantea cuatro argumentos principales que cuestionan su relevancia como herramienta de programación, evaluación e individualización.

Revisión de literatura: qué nos dice la ciencia sobre VAM y VO2

La revisión de Arslan y cols. (2024) analó 24 estudios que exploraron la relación entre VAM y otros indicadores de “rendimiento” (nota aparte, rendimiento es un concepto complejo y resulta imposible encontrar una definición precisa, por lo que la ciencia requiere simplificarlo para su estudio). Uno de los hallazgos más robustos fue la fuerte correlación entre VAM y VO2max (r > 0.8), que, aunque no son equivalentes, resulta OBVIO y extensamente documentado. El VO2max es una expresión de la capacidad cardiorrespiratoria máxima, mientras que la VAM integra, además, economía de movimiento y eficiencia neuromuscular.

La ventaja de la VAM es su carácter funcional: permite prescribir intensidades de entrenamiento en base a una velocidad específica, lo que facilita el diseño de zonas de trabajo y la cuantificación de carga externa. Los autores encontraron que la VAM correlaciona positivamente con el rendimiento en tests como el 30-15 IFT, el Yo-Yo IR1 e incluso en tests de campo con implementos, esto no es nada nuevo tampoco y para todo aquel que haya leído algún libro de fisiología básica, llegara a la conclusión que cualquier esfuerzo máximo de Circa 5-8min tendrá una relación lineal y fuerte tanto con VAM como con VO2 máx (ej: Bronco, Tomakidis, etc) .

No obstante, hay una brecha semántica y funcional entre “predicción de rendimiento en un test” y “impacto sobre el rendimiento competitivo real”. Un test de campo es, por definición, una simplificación. Que la VAM prediga mejor el resultado en un test intermitente no implica que sea el mejor predictor de rendimiento competitivo. Este es un sesgo clásico de la fisiología del ejercicio: confundir el rendimiento en el test con el rendimiento real.

Sin contar los sesgos clásicos como evaluar en contextos de pretemporada o en poblaciones subélite, lo que limita su generalización. En el alto rendimiento, donde cada sesión cuenta y los jugadores están expuestos a múltiples estímulos, las herramientas deben ser extremadamente sensibles, específicas y contextualizadas.

Críticas al modelo: por qué la VAM no es una buena herramienta en fútbol y rugby

1. La VAM y el VO2max no son KPI del juego

La definición de KPI (Key Performance Indicator) en deportes de conjunto de cancha grande requiere una condición mínima: la variable debe estar directamente relacionada con las acciones determinantes del juego. En fútbol, un gol puede estar precedido por un sprint de 25 m, un cambio de dirección, una aceleración máxima o una toma de decisión bajo presión. Lo mismo ocurre en rugby: los tries suelen nacer de un quiebre rápido de línea, un tackle decisivo o una secuencia de fases de alta velocidad de ejecución.

Ninguna de estas acciones ocurre en zona VAM. Ninguna de ellas es sostenida en el tiempo. La mayoría se resuelven en menos de 6 segundos. Además, las dimensiones del campo impiden sostener velocidades altas sin interrupciones. En fútbol, la media de distancia por aceleración completa ronda los 15-20 metros. En rugby, los contactos cada 4-6 segundos impiden alcanzar siquiera la velocidad máxima en la mayoría de las jugadas.

Entonces, aunque el VO2max y la VAM puedan explicar la capacidad de “estar disponible” o “recuperarse mejor” entre acciones, están muy lejos de ser indicadores clave de rendimiento real. A lo sumo, cumplen un rol de soporte, no de protagonismo.

2. La VAM no sirve para individualizar las cargas

El segundo error común es utilizar la VAM como referencia para individualizar cargas en el diseño de tareas. Por ejemplo: ajustar la distancia de carrera o el tiempo de repeticiones de un circuito en función del %VAM. Esta estrategia puede tener cierto sentido en contextos cerrados (por ejemplo, series de repeticiones de 4-6 minutos), pero en tareas con elementos, juegos reducidos o transiciones, pierde toda tipo de aplicabilidad y sentido común.

Los esfuerzos determinantes del partido no son continuos ni lineales. Son intermitentes, explosivos y contextualmente definidos. Si se busca individualizar, tiene más sentido ajustar por umbrales de sprint, High Speed Running (HSR), ángulos de desaceleración o eficiencia en cambios de dirección, que por una métrica continua como la VAM.

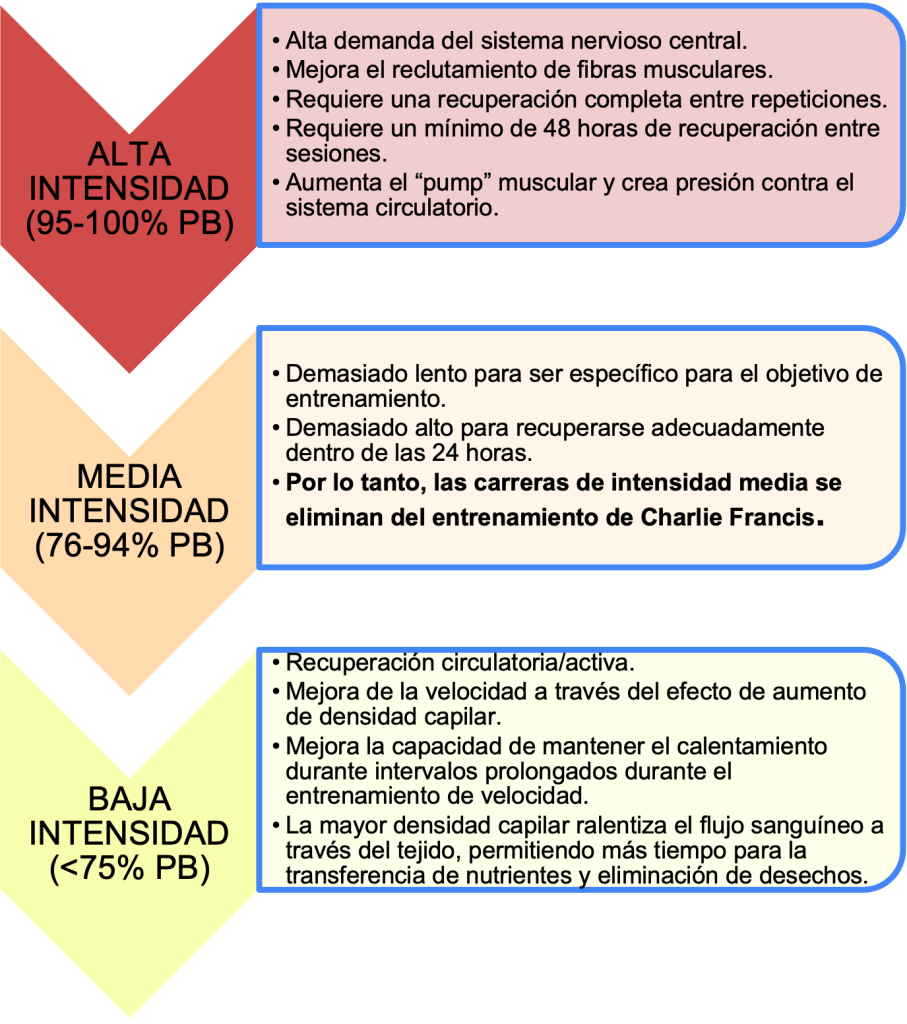

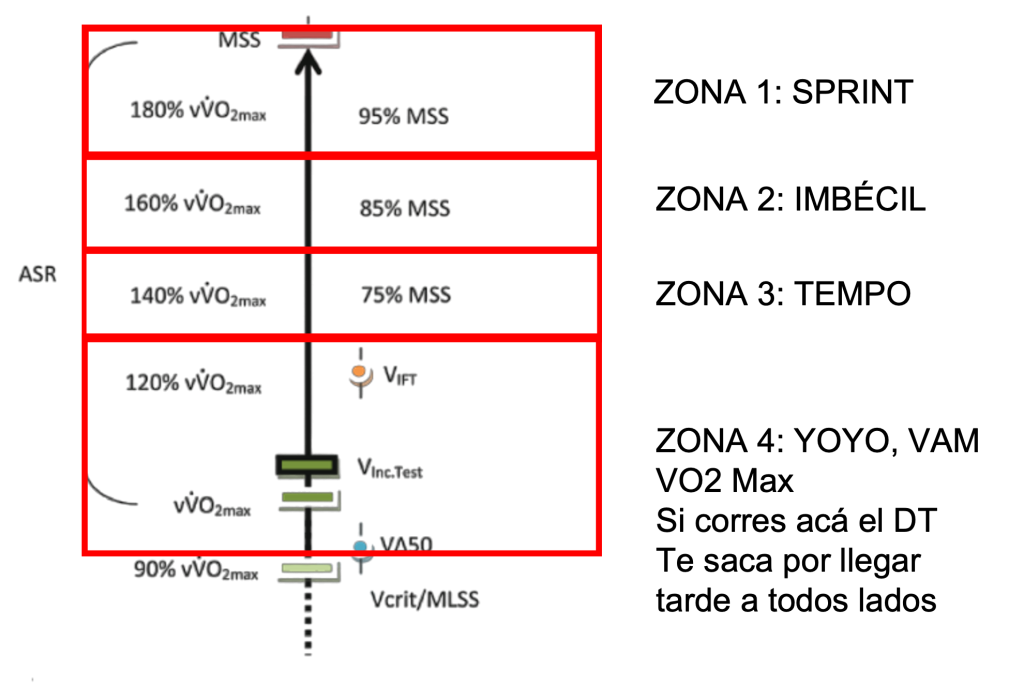

En términos estrictamente de demandas de juego, y adaptando el modelo propuesto por Charlie Francis, encontramos 4 zonas o dominios de intensidad.

Claramente la zona 1 (sprints) es un dominio clave e imprescindible de estimular, incluso es probable que tengamos que integrar drilles analíticos para llegar a estimular esta zona, nadie discute su importancia como objetivo de entrenamiento… atletas más rápidos llegan antes a disputar espacio o pelota al tiempo que el estímulo frecuente robustece el tejido solicitado disminuyendo riesgo de lesiones.

La zona 2 (80-90% MSS) en cambio, resulta de una zona donde no se llega a cruzar un umbral de intensidad máxima, no logrando un estimulo suficiente en este dominio y al mismo tiempo resulta en una velocidad poco eficiente y fatigante para transicionar o sostener expectante hacia acciones máximas, por lo cual no resulta un objetivo clave del entrenamiento. Muy costoso mecánica y metabólicamente para un beneficio marginal, Preferible cruzar el 90% y tocar sprint o nada.

La zona 3 (60-80%MSS) en cambio, es una zona CLAVE. Este tipo de esfuerzo son los que los jugadores utilizando para las transiciones ofensivas y DEFENSIVAS. Son una zona de trabajo que marca el ritmo de juego y la capacidad del equipo de reposicionarse y adaptarse tácticamente. A la igual que la zona 1, al menos en futbol y dependiendo de modelo de juego del entrenador, suele ser difícil encontrar esta zona en las tareas de juego (SSG, MSG, etc) por lo que puede ser necesario diseñar tareas especificas o incluso ir a lo analítico (TEMPO RUN).

Por último la zona 4 (VAM/Vo2). A esta altura debería ser obvio, este dominio de intensidad es el sinónimo de pedir el cambio. Es el trote lento que vemos hasta desde la tribuna. Un dominio de intensidad que no cumple ningún rol, preferible caminar y parar y recuperarse como corresponde.

Además, en microciclos competitivos, con 2-3 días de entrenamiento real por semana, no hay espacio para tareas específicas de desarrollo de la VAM sin interferí r con la carga táctica o la recuperación. El costo de oportunidad es alto. Cada sesión debe estar alineada con el plan de juego y los objetivos técnico-tácticos, no con parámetros fisiológicos aislados.

3. La VAM es una expresión individual, no un objetivo universal

Pocos entrenadores se detienen a pensar si la VAM es una cualidad a desarrollar o simplemente una expresión emergente. En realidad, en deportes como el rugby o el fútbol, la VAM está altamente correlacionado con el puesto, el biotipo y la historia deportiva del atleta.

Un medio scrum, de 1.70 m y 75 kg, tiene más probabilidad de presentar una VAM elevado que un segunda línea de 2.00 m y 115 kg. No porque entrenó mejor, sino porque su arquitectura fisiológica, su masa relativa y su estructura neural están más orientadas a la economía y la locomoción.

Lo mismo ocurre en fútbol: un volante central suele tener mejor VAM que un defensor central. Pero eso no significa que el defensor necesite mejorar su VAM. Tal vez su KPI sea el timing defensivo, la fuerza excéntrica o la capacidad de salto.

El paralelismo con los biotipos es ilustrativo. Si alguien mide 2.15 m, es muy probable que termine en el básquet. No porque “entrenó para ser alto”, sino porque su biotipo lo hizo más competitivo en ese entorno. De igual modo, si alguien tiene una VAM alta, probablemente tenga más éxito en puestos que exigen alta locomoción. La VAM no es el objetivo, es el resultado.

4. Toda cualidad física tiene una curva de beneficio decreciente

El cuarto y último argumento apela a la lógica del costo-beneficio. Toda cualidad física, desde la fuerza hasta la resistencia, tiene una relación no lineal con su impacto en el rendimiento. Al inicio, mejorar VO2 o VAM tiene beneficios enormes, sobre todo en poblaciones con bajo nivel. Pero a medida que el nivel de condición mejora, cada ganancia marginal requiere mucho más esfuerzo y el beneficio funcional es cada vez menor.

Un jugador amateur que pasa de 14 a 16 km/h de VAM mejora notoriamente su capacidad de mantener el ritmo. Pero en el profesionalismo, subir de 19.5 a 20 km/h puede requerir semanas de entrenamiento específico, comprometiendo la recuperación, sin efectos claros sobre su desempeño en partidos.

Y peor aún: el intento de seguir mejorando una cualidad con techo físico puede generar interferencia con otras cualidades. Por ejemplo, aumentar el volumen de trabajo para subir la VAM puede disminuir la potencia neuromuscular o alterar los niveles de frescura para tareas explosivas.

En lugar de perseguir un número arbitrario, la planificación debería centrarse en identificar cuál es el “mínimo efectivo” de cada cualidad para ese jugador, en ese puesto, y en ese momento de la temporada. Sumado a que absolutamente todo va a estimular en mayor o menor medida al VO2Máx/VAM, obviamente a medida que nos alejamos del dominio de intensidad la sensibilidad del estimulo cae pero no desaparece. Esto es fundamental para tomar mejores decisiones costo/beneficio. Un SSG, el propio deporte y tareas tácticas tendrán un impacto bajo pero probablemente suficiente en la VAM con mucho mayor especificidad mecánica (Aceleraciones, desaceleraciones, toma de decisiones, etc)

Conclusión: hacia una fisiología situada y contextual

La VAM es modelo. Nada más. Puede ser útil para estimar zonas de trabajo en tareas extensivas, para generar un perfil fisiológico inicial o como parte de una batería de evaluación. Pero su uso como parámetro central en la planificación de deportes de conjunto es un error conceptual.

El rendimiento en fútbol, rugby y deportes similares depende de una interacción compleja entre capacidades técnicas, tácticas, cognitivas, emocionales y físicas. La física es solo una pieza del rompecabezas. Y dentro de esa pieza, la VAM ocupa un lugar muy menor.

Entrenar para mejorar la VAM puede tener sentido en juveniles, en pretemporada como progresión para llegar a zonas mas relevanes o en atletas con limitaciones evidentes. Pero en el entorno competitivo, donde las sesiones son limitadas y los recursos fisiológicos están al límite, el foco debe estar en aquello que impacta directamente en el juego.

La fisiología debe servir al juego, no al revés.

¿Querés aprender más? Elegí alguno de nuestros cursos y pagalo con un 20% de descuento si ya sos miembro. ¿Aún no sos miembro? ¡Dale clic acá y sumate!